seul contre tous AFFICHES INTERNATIONALES

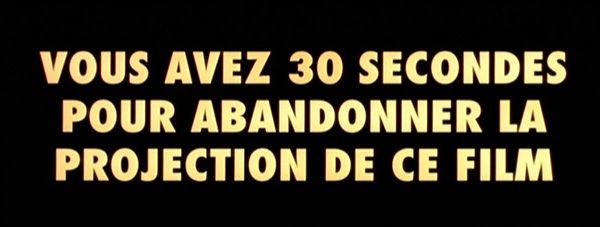

L’affiche de Seul contre tous (1998), le premier long métrage de Gaspar Noé, est assez marquante et correspond bien à l’univers du réalisateur. Cette affiche est devenue emblématique du cinéma de Noé : une publicité qui est déjà une agression, qui ne vend pas un film comme un divertissement mais comme une épreuve.

Plus qu’un simple outil promotionnel, l’affiche agit comme un avertissement. Elle place le spectateur dans la ligne de mire, l’obligeant à se confronter à l’expérience brutale promise par le film. En reprenant les codes graphiques du cinéma d’exploitation – typographie agressive, imagerie choc – Noé détourne la publicité en acte de provocation.

À l’époque de sa sortie en 1998, cette stratégie marketing tranche radicalement avec les campagnes lisses du cinéma français. Elle incarne déjà la démarche du cinéaste : briser les conventions, forcer le malaise, et faire de chaque image une confrontation. Avec cette affiche, Gaspar Noé ne se contente pas de vendre un film : il menace, il provoque, il place son spectateur en état d’alerte.

Vingt-cinq ans plus tard, l’affiche de Seul contre tous reste une icône du cinéma radical, une déclaration de guerre autant qu’une promesse : celle d’un cinéma qui ne caresse pas, mais qui frappe.

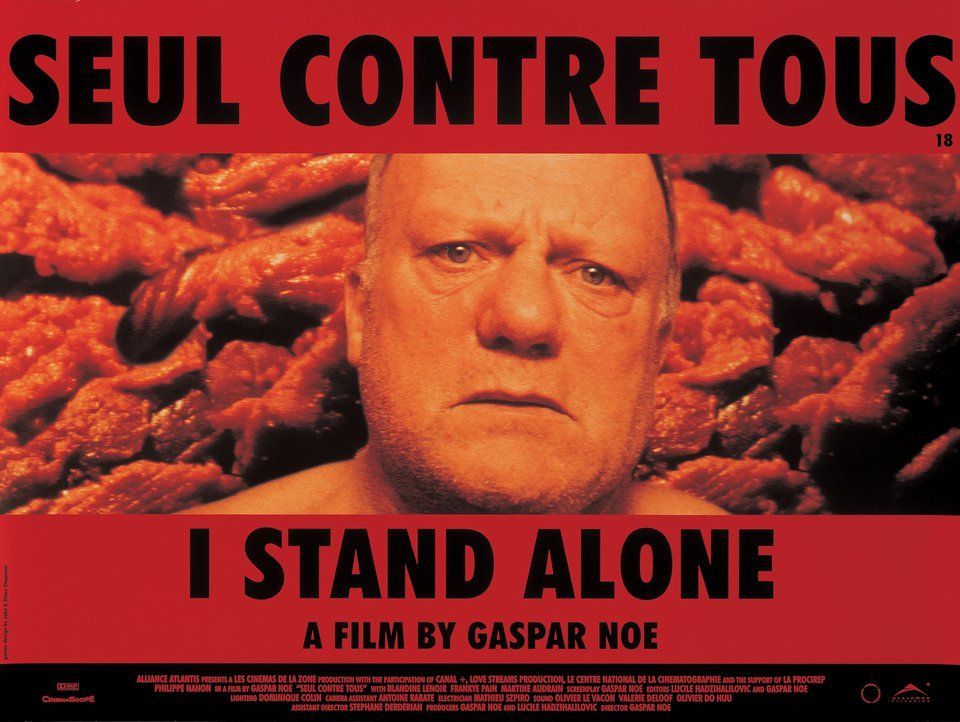

Rouge, rage, isolement : l’affiche française de Seul contre tous

D’emblée, l’affiche française de Seul contre tous assume une esthétique autrement plus criante que violente. Le rouge cru du fond frappe, irradiant la colère et la désintégration psychologique. Au centre, Philippe Nahon, torse nu, fixe l’objectif avec une rage contenue, visage sculptural, comme une menace silencieuse portée contre l’ordre établi.

Le graphisme est sans compromis : typographie sobre, agressive, minimaliste, signe d’un film qui ne cherche ni la beauté stylisée ni l’esthétisme désincarné. Au contraire, il revendique l’esthétique urgente de la pulsion, de la souillure, des marges de la société française. Lorsque, sur certaines versions, sa main agrippe la carte de France, c’est une image d’un homme suffoquant sous le poids d’un pays perverti — l’hexagone enserré devient un symbole d’oppression, de malaise et de révolte.

Cette affiche, loin de promettre un spectacle outrancier, installe un malaise palpable. Elle exerce une pression visuelle, comme le film lui-même, et ne cède rien à la séduction. Elle est un traité social et psychologique visuel, une invitation à l’épreuve. Vingt-cinq ans après, cette image reste le manifeste graphico-sensoriel d’un cinéma en état d’alerte, radical, viscéral.

L’affiche du film I Stand Alone (Seul contre tous), qui fait suite au court métrage Carne, a été conçue par le graphiste Denis Esnault. Il indique dans une interview avoir travaillé directement avec Gaspar Noé sur la création de l’affiche. Ensemble, ils ont retravaillé le titre en jouant avec le design du logo de Life Magazine, et ont intégré le mot CARNE de façon subtile — on le découvre lorsqu’on voit « France » appuyé de la main de Philippe Nahon, ce qui laisse apparaître RANCE, anagramme de “CARNE”.

Quand Seul contre tous traverse l’Atlantique, l’affiche américaine prend un tout autre visage que la version française. Là où l’Hexagone montrait Philippe Nahon, silhouette rougeoyante et rageuse, l’édition américaine choisit un langage plus universel : celui du choc frontal et de la menace explicite.

Ici, la composition est plus sombre, parfois minimaliste, avec un jeu typographique agressif. Les critiques dithyrambiques y sont souvent mises en avant, disposées comme des coups de massue. Le marketing américain capitalise moins sur la dimension sociale du film que sur son potentiel de scandale. L’affiche se vend comme un produit extrême, un « dangerous movie » destiné aux spectateurs avides de transgression.

Cette stratégie visuelle accentue le côté cinéma d’exploitation, là où l’affiche française, malgré sa violence chromatique, gardait une dimension symbolique et presque politique (l’homme écrasé par son pays). Aux États-Unis, le discours est simplifié : le spectateur n’achète pas une chronique sociale radicale, mais une expérience de survie psychologique.

Résultat : l’affiche américaine isole le film comme un objet culte, une curiosité underground, plutôt qu’un manifeste social. Ce changement illustre la différence de réception : en France, Seul contre tous s’inscrivait dans une réflexion sur le malaise hexagonal de la fin des années 1990 ; aux États-Unis, il devient un produit extrême de cinéphilie radicale, un film dont l’affiche promet presque un test de résistance.

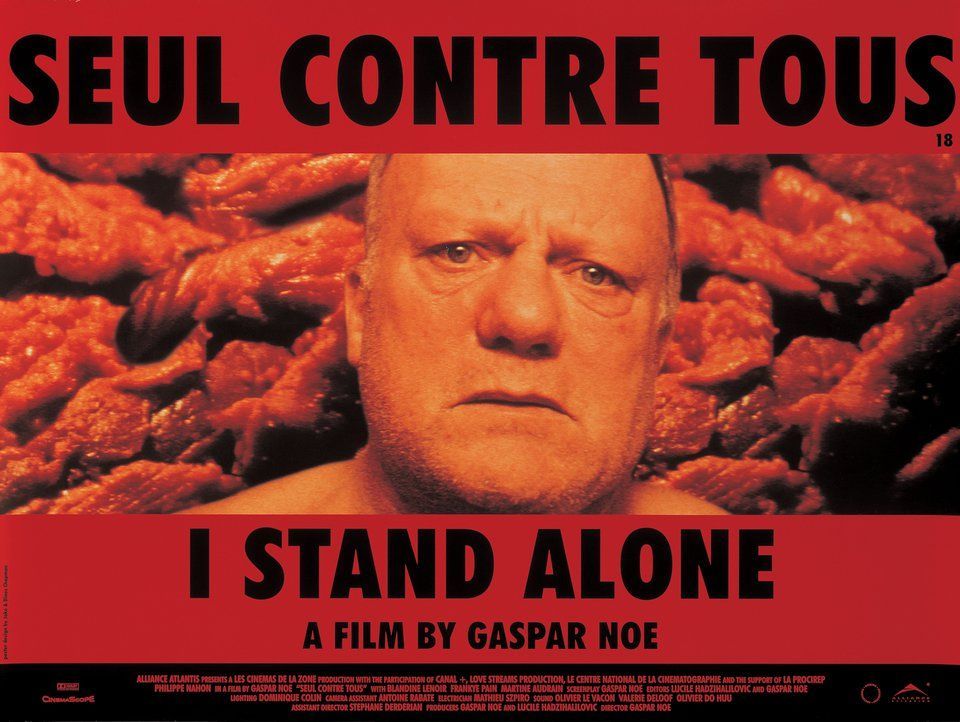

En 1998, quand Seul contre tous traverse la Manche pour devenir I Stand Alone, l’affiche britannique adopte une esthétique radicalement différente de sa version française. Ici, pas de symbolique sociale ni de corps pris dans un rouge crade. Le format quad (30 × 40 pouces), traditionnel dans les salles anglaises, accueille une composition frontale : le visage du boucher (Philippe Nahon) occupe l’espace, sur un fond rouge saturé qui évoque à la fois la colère, la chair, le sang et l’urgence.

Cette affiche n’est pas l’œuvre d’un studio de marketing anonyme : elle est signée par les Chapman Brothers, figures de l’art contemporain britannique connus pour leur goût de la provocation. Gaspar Noé lui-même s’est dit fasciné par cette création :

"J'adore l'affiche que Jake et Dinos Chapman ont réalisée pour sa sortie. Elle est bien meilleure que l'affiche française. Elle me rappelle Eraserhead, le film le plus cauchemardesque jamais réalisé. Le titre Seul Contre Tous était difficile à traduire en anglais. Littéralement, cela signifie « alone against everybody ». Ça sonne horrible, c'est pourquoi nous avons eu l'idée de I Stand Alone. Je l'aime bien. C'est très masculin et moins paranoïaque que l'affiche française. J'ai suggéré aux distributeurs d'écrire « in the bowels of France » au-dessus ou en dessous du titre. Mais peut-être ont-ils pensé qu'utiliser le mot « France » sur l'affiche serait une mauvaise publicité pour le film. Je ne sais pas… Mais leur choix d'employer les Chapman était excellent. J'adore leur travail. Cela me rappelle la peur sous l'emprise des drogues dures." The Guardian 1999."

Le titre, traduit en I Stand Alone, sonne différemment de l’original français. Là où Seul contre tous évoque un isolement paranoïaque, la version anglaise insiste sur la posture virile et martiale d’un homme dressé contre le monde. C’est une déclaration sèche, un slogan de survie qui colle parfaitement à l’esprit nihiliste du film.

En Angleterre, cette affiche a installé le long-métrage comme un objet culte underground, à la croisée du cinéma extrême et de l’art contemporain. Plus qu’une simple publicité, elle s’impose comme une œuvre graphique autonome, une intimidation esthétique qui prépare le spectateur au choc. Le British Quad n’illustre pas seulement un film : il met déjà le public en état de guerre.